2022年現在、IoTは既に技術用語ではなく、誰もが知る一般化した言葉となりました、そのIoTは今後、どの様に進化していくでしょうか?

インターネットの第1の波が最初に押し寄せたのは、90年代のことです。当時、デスクトップPCやラップトップPCを通じて約10億人のヒトがインターネットに接続できるようになりました。

第2の波が押し寄せた00年代には、モバイル端末を通じて約20億人がインターネットに接続できるようになりました。

そして、第3の波が、2013年前後に到来した、IoTという巨大なトレンドです。

インターネットの第3の波=IoT

IoTは、インターネットの第3の波と捉えることができます。

IoTの普及により、25年までに数百億個以上のモノがインターネット接続されます。そして、この第3波は、第1、第2の波以上のインパクトを私たちの仕事や生活に与えることでしょう。

米国投資銀行のゴールドマン・サックスは、IoTが従来のインターネットと大きく異なる点を「SENSE」というフレームワークで説明しています。

Sensing(感知)

モノに付属されたセンサーが活用される(例:気温、圧力、加速度)。インターネットと異なり、IoTはヒトよりもモノを通じてより多くのデータを収集する。

Efficient(効率性)

操作プロセスに知性を加える(例:猛暑日に電力使用量を減らす)。インターネットと異なり、それはヒトだけではなく、モノに対するインターネットの生産性を向上させる。

Networked(ネットワーク化)

モノをネットワークに接続させる(例:サーモスタット、車、時計)。コンピューティング機能の一部が、クラウドからネットワークの端に移る。

たとえば、エッジコンピューティング、フォグ・コンピューティングという言葉があります。クラウドとデバイスの間に、分散処理環境を置くことで、大量のデータを、クラウド側ではなくエッジ側で事前にさばき、クラウドへの一極集中を防ぐというコンセプトを説明する際につかわれます。クラウド(雲)よりもエッジデバイスに近く、それらが霧(フォグ)のように無数にある為、フォグコンピューティングと名付けられています。

Specialized(特殊化)

特定業界向けに技術やプロセスがカスタマイズされる(例:ヘルスケア、小売、採掘)。PCやモバイル端末における汎用的な利用とは異なる使い方である。

Everywhere(場所の汎用性)

幅広い領域で活用される(例:身体、車、家、都市、工場)。一方で、デバイスとセキュリティに関して新たな課題が生じる。

?

IoTの進化 5つのステップ

インターネットと同じく、IoTもまた、一気に花が開くわけではなく、一連のプロセスを通じて徐々に進化していくことになるでしょう。イタリアのテクノロジー・コンサルティング会社であるカサレッジオは、次に示すようなインフォグラフィックで、IoTの進化を5つのステップに分けて説明しています。

STEP1:世界中の索引を作る

世界中のモノの位置が特定される。ただし、モノとの情報のやり取りはない。たとえば、世界中の建造物ついての情報がインターネット上で閲覧できる。

STEP2:世界中のネットワークでつながる

移動するモノの位置が特定される。モノとの情報のやり取りはない。たとえば、送った荷物はウェブ上で追跡され、今どこにあるかがわかる。

STEP3:世界中のモノを制御する

モノはインターネットに接続され、ユーザーと互いに情報をやり取りする。会話したり、注文を受けたり、自らの情報をユーザーに提供する。たとえば、落とした鍵や盗まれた車といったモノは、自らの場所をユーザーに教えてくれる。

STEP4:世界中のモノが互いに会話する

モノは、互いに会話し、特定の状況に対して自ら行動する。たとえば、植物は乾燥するとスプリンクラーに放水してほしいと伝える。

STEP5:世界中のモノが賢くなる

モノは、新たな知識として利用できる情報をネットに伝える。たとえば、渋滞時や悪天候時には、アラームがいつもより早く鳴り出す。

2022年の現在はどうでしょうか?少なくとも、STEP1~5は順番というより、同時並行で徐々に浸透していってきているのではないでしょうか?

特にコロナ禍という未曽有の試練を受けた人類は、これまで以上に、人が移動しないで、様々な場所の情報を得るような取り組みを進めるでしょう。

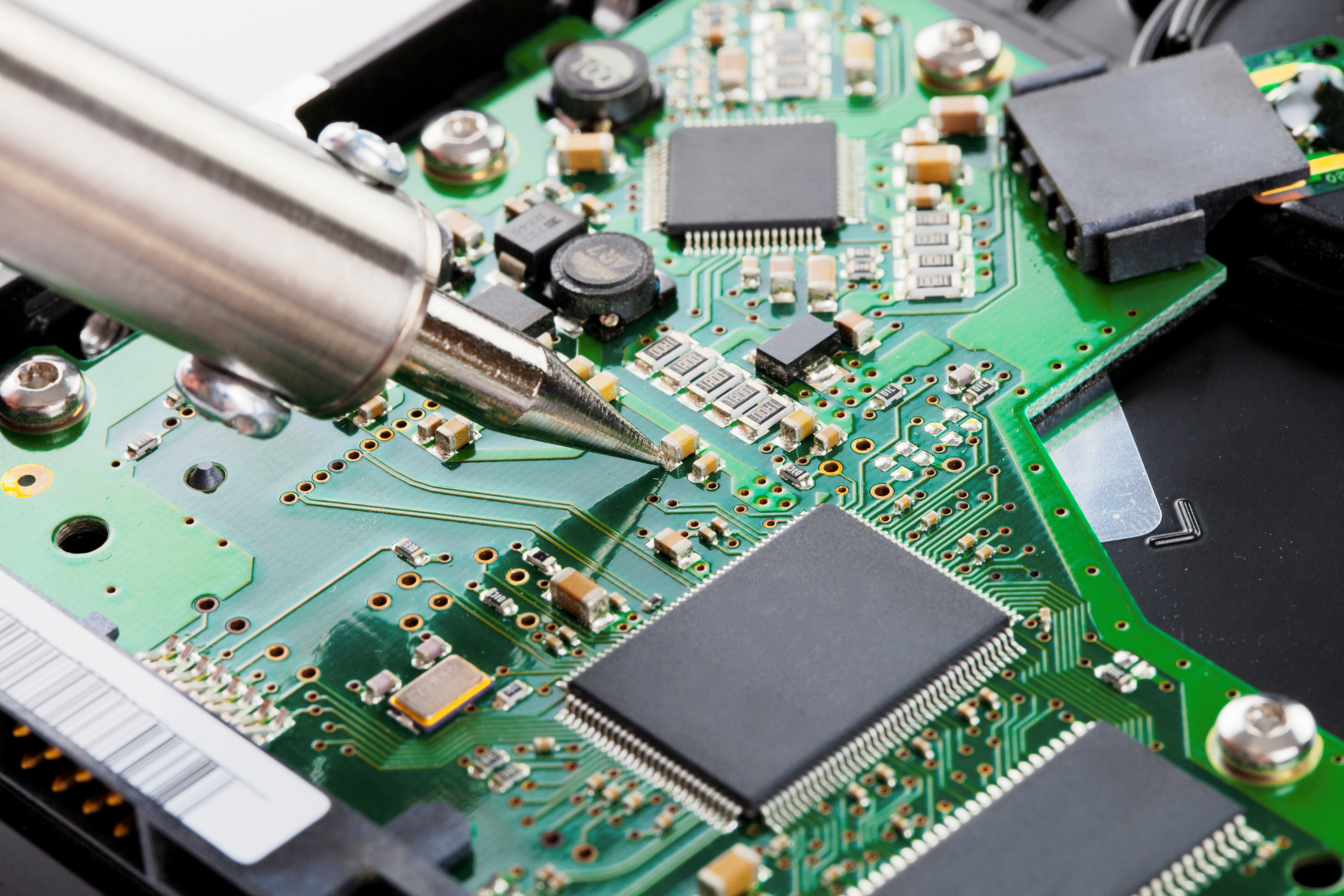

これまでは、IoTシステムを開発するよりも、従来通りに人手をかけていた方がむしろコストがかからないと判断していた経営層も、コスト云々という事ではなく、人をなるべく無駄な移動をさせずに業務を完結させるという判断に迫られるでしょう。その際、IoTハードウェア開発を以下に迅速に効率的に進めるかが、カギとなるのではないでしょうか?